食×テクノロジー: 食品ロス問題解消サービスとは?

飽食の時代と言われる今、もったいないと思いつつも、まだ食べられる食品を捨ててしまった経験は誰にでもあるのではないだろうか。このように、私たちは明日の食事を心配する必要のない幸福な環境にいると同時に、食べ物のありがたみを感じにくい環境にいるともいえる。

未だ世界中のたくさんの人々が飢餓に苦しむ一方で、先進国の多くでは余分に食料が生産され、それらがそのまま大量に廃棄されているのが現実だ。こういった食料資源の不均衡な分配により格差が広がることで、社会問題にもつながっている。

このような食品ロスと呼ばれる問題を解決するため、ここ数年熱が高まってきているのがフードテックと呼ばれる「食×テクノロジー」の分野である。元々、食品ロスが世界の中でも極めて多い国であるアメリカだが、コロナの感染拡大により、その量はさらに増加した。しかし、コロナで多くの人が自身のライフスタイルを見直す動きがある今のこの状況を逆手に取れば、フードテックを活用して、食品ロスの削減に意識を向けていくチャンスともいえるのではないだろうか。

そこで、本稿では「アメリカにおける食品ロス」に焦点を当て、その現状と共にそれを解消するためのフードテック分野のサービスを紹介する。

目次

1. 食品ロスとは?

2. コロナ前後における食品ロス

3. 食品ロス対策サービス

- フードシェアリングサービス(Too Good To Go)

- スマートキッチンアプリ(drop)

4. まとめ

1. 食品ロスとは?

「食品ロス」とは、本来食べられる食品が、食べ残し、売れ残りや期限切れ等の理由により捨てられてしまうことである。

2020年現在、アメリカでは年間800億ポンド(およそ360万トン)の食料が廃棄されている。生産された食料の40%が「食品ロス」として、本来まだ食べられる状態にあるにもかかわらず処分されているのが現状である。

Rts: Food Waste in America in 2020: Statistics + Facts https://www.rts.com/resources/guides/food-waste-america/?gclid=EAIaIQobChMIha-tooCK7AIVjbbICh12sAF6EAAYASAAEgIshPD_BwE

2. コロナ前後における食品ロス

食品ロスの多さにおいてアメリカはコロナが流行する前から世界の上位を走っていたが、コロナの影響でその状況はさらに悪化したといえる。

コロナ以前、アメリカに住む人々が食事に使うお金の半分以上はレストラン等での外食費だった。しかし、コロナにより多くのレストランが一時的な閉鎖や営業時間の縮小を余儀なくされたため、自宅で料理をする人が増えたのは言うまでもない。

それに加え、コロナウイルスの感染拡大防止のため、スーパーマーケットへの入店の人数制限や外出自粛の流れもあり、これまでより少ない頻度でその分一度に多くの食材を購入し買い溜めする人が増加した。これにより、購入した食材を新鮮な内に消費しきれず、各家庭から出る生ごみの量は増加したといわれている。

また、外食産業が一斉に閉鎖した影響はその供給源であった農家の人々にも及んでいる。急に供給先がなくなり、多くの食料品が行き場を失ったのである。レストラン等の外食産業が供給先であった農家で作られた食料は、その供給先に合ったパッケージの方法(業務用に使用されるため大容量での梱包等)や出荷の流れが確立されている。そのため、それらを急に変更し、新しい販売ルートを見つけることは容易ではない。その結果、多くの食料が収穫されることなく、そのまま畑の上で腐っていってしまう。

今年4月に米国農務省(USDA)はコロナウィルスの影響を受けた農家を支援するため、190億ドル(約2兆710億円)の食料支援プログラムを公表した。しかし、農家の人々の間ではこの程度の支援では足りないという声が多く上がっている。今後このような農業従事者をどう救済していくかは、アメリカに限らず、各国がしっかり対策を考えていかなくてはいけない問題の一つであろう。

3. 食品ロス対策サービス

食品ロス問題がコロナの影響を受け、より深刻化する状況の中、少しでも食品ロスを削減するために利用できるサービスがある。アメリカで実際に使うことのできる食品ロス対策サービスを以下に紹介する。

◆フードシェアリングサービス(Too Good To Go)

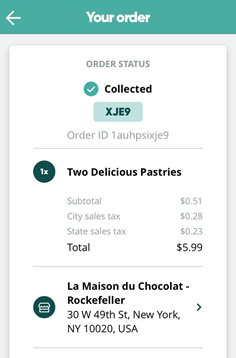

- レストランや小売店で売れ残った食品を安く購入できる

- 2016年にデンマークでリリース

- 現在ヨーロッパ14か国で使用されており、今年の1月からアメリカでもサービスを開始

- ヨーロッパでは累計1万トンに及ぶ食品ロスを解消

<使い方>

1. アカウントを登録

2. 検索対象とするお店の条件を設定

a. 現在地からの距離 (Distance)

b. 購入商品の種類(Category)

c. 食の好み(Diet Preferences)

d. 受け取り時間(Collection time)

3. 各登録店舗が出しているメニューから購入したいものを選択し、購入(どの商品も通常価格の三分の一の値段で商品を購入することができる)

4. 表示されている時間枠内に店舗に行って商品を受け取る

コロナ禍である今、注文した商品を受け取る際に必ず店舗まで受け取りに行かなくてはいけないという点は、このサービスを積極的に利用したいと思えない要因の一つとなってしまうかもしれない。しかし、元々出かける用事がある場合には、そのついでに帰宅時間に合うタイミングで、帰り道にあるお店で格安で食事を購入するには良いのではないだろうか。世界有数の物価の高さを誇るニューヨークで、大変お得な食生活を満喫できる上に、食品ロス問題にも貢献できる素晴らしいサービスである。

◆スマートキッチンアプリ(drop)

- サンフランシスコにある企業が開発したスマートキッチンアプリ

- 自宅にあるオーブン等の調理器や専用のDrop Scaleというキッチンスケール(約$100)がアプリと連動

- 自宅にある食品、その分量に合わせてレシピを作成してくれるため、食料品が余ってしまうことがない

<使い方>

1. Drop Scaleとアプリを連動

2. アプリから作りたいレシピを選択

3. 人数や現在手元にある食材を入力(入力した内容に応じてレシピを作成)

4. 手順に沿って調理開始

本稿の前半でも紹介した通り、これまでアメリカでは多くの人がレストラン等、外で食事をとることが多く、自宅のキッチンで毎日料理する習慣のある人は少ないといえる。そんな中、コロナにより否が応にも自炊しなくてはいけないという状況に置かれている家庭が多いため、今後の普及が注目されているのがこのdropのようなスマートキッチンやキッチンOSと呼ばれるものである。

自炊したことがある方ならわかると思うが、毎日冷蔵庫にある食材をうまく駆使して献立をつくるだけでも、なかなか大変な作業である。その日、その時に冷蔵庫にあるものを使って作れるレシピを提案してくれるこのサービスを利用すれば、面倒な献立作りにかける時間も短縮でき、さらに家庭での食品ロスの削減が期待できる。

4. まとめ

2015年に国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の中の1つにも「2030年までに世界の食料廃棄を半減する」という目標が掲げられており、食品ロスは世界的に問題意識が高まっているトピックの1つといえる。

今後、世界の各企業は消費者の食品ロスへの意識を高めたり、食品ロスを削減できる商品やサービスの開発により一層力を入れていくことになるだろう。

本稿で紹介したサービス以外にも現在多くの食品ロス対策サービスが普及し始めている。少しでも興味を持った方は、自分の生活を快適にすると同時に食品ロス問題の解消に貢献できるような素敵なサービスがないか調べてみて、積極的に使ってみてはいかがだろうか。

コロナ禍で多くの人々のライフスタイルが変化していく中、2025年までに世界700兆円に達すると言われている超巨大市場であるフードテック「食×テクノロジー」の分野がこの先どう発展していくのか引き続き注目していきたい。